蹭IP的“山寨北斗”頻現:別把國之重器變成廉價噱頭

▲3月30日,我國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭,以“一箭雙星”方式成功發射第三十、三十一顆北斗導航衛星。新華社發

作為國之重器,我國的衛星導航系統“北斗”人盡皆知,高科技背景令其略顯神秘。而在北斗的民用化過程中,各類蹭概念、偽北斗的項目也層出不窮。

近日,“北斗地圖APP”5月1日上線的消息,就讓眾多主流媒體“中招”,還有多家券商分析“北斗地圖APP”上線事件利好導航或北斗產業,但這遭到專家辟謠。被曝光盜用北斗名義的“北斗地圖APP”,只是行業亂象的冰山一角。

比如,由所謂“北斗民用研究院”經過一年研發的“北斗七星”,號稱沒有GPS信號也能馬上發送精確實時位置,其實就是正常手機加個短報文功能。一個叫范忠福的民營企業家,更是給自己加持了“央企”和“產業聯盟”等名頭,其對外宣稱將投資建設100家北斗小鎮,甚至還成為一些地方政府的座上賓。

“北斗手星”“北斗健康”“產業聯盟”“北斗研究院”……各種名頭滿天飛,許多蹭IP式營銷大行其道,這無疑是抹黑“北斗”這塊金字招牌。

其實,北斗系統是一個導航系統,是與美國的GPS、歐洲的伽利略系統并列的,與那些手機地圖等根本不是同一層面的事物。

▲2月12日,長征三號乙火箭發射北斗三號衛星。 圖/新京報網

也正因為北斗作為基礎設施的平臺地位,才能在這個基礎之上搭建豐富的產業鏈、構建良性的產業生態圈,進而帶動相關產業的崛起。這注定是個長期過程,也需要各類企業(包括民營企業)的投入和深耕,最終做到“水大魚大”。

但當下的問題是,很多從事北斗產業的企業、資本力量,沒有把精力放在基于北斗的應用研發、打造新商業模式上,而是把北斗當成“拉大旗做虎皮”的道具,利用公眾乃至基層政府對于北斗的信任、對于民族科技的責任感,渾水摸魚,搞惡意營銷,搞短期的竭澤而漁,讓北斗與之前的很多區塊鏈、P2P一樣,成為收割智商稅、綁架地方政府決策的道具。

目前,各種“北斗產業園”在全國遍地開花,名實不符的現象比比皆是;各式“北斗產業”開始跑馬圈地,其中有些企業還故意借“央企”名義招搖撞騙;“北斗手機”只是普通手機加載了所謂關于北斗的短報文系統,直接被分析人士斥為“沒什么意義”。

北斗作為底層型的定位基礎設施,擁有很高的社會公信,名義卻被各類資本通過山寨產品名、李鬼企業名及搶注北斗商標的方式進行瓜分。假借北斗之名混淆視聽、虛假宣傳、誤導公眾,已經危害北斗衛星導航系統產業的健康發展,急需通過立法立規,而不能止于個案的批判。畢竟,再嚴厲的“語言批判”都不能代替法律的懲奸警頑作用。

雖然我國《商標法》原則性規定,帶有欺騙性、容易使公眾對商品的質量產生誤解的標志,不得作為商標使用。《企業名稱登記管理規定》第9條也規定,企業名稱不得含有“可能對公眾造成欺騙或者誤解的”內容地。但這些原則性規定還是“遠水難救近火”,有些濫用北斗之名的應用,一般也搭載了北斗的模塊,很難界定為直接違法。所以,北斗之名還需要國家的特殊立法保護,一如對奧林匹克標志、口號的特殊立法保護。

事實上,2016年,《衛星導航條例》被列入國務院當年立法工作計劃。北斗系統總設計師、衛星導航條例起草工作組組長楊長風發言稱,我國北斗衛星導航系統,關系國家安全和國計民生重大領域,希望立法為北斗健康發展保駕護航。

從盜用北斗之名的“北斗地圖APP”和“北斗手機”,到遍地開花的“北斗科技園”,北斗作為國之重器,其名義不應被隨意盜用冒用。

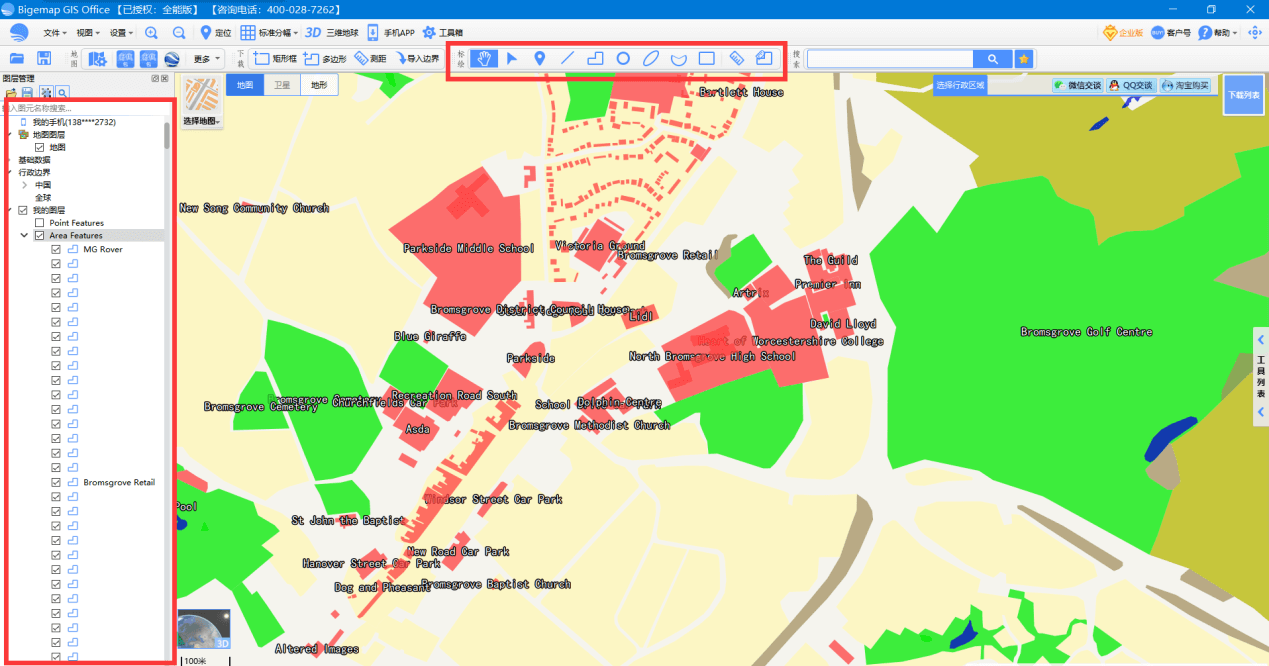

Bigemap GIS Office 國產基礎軟件

Bigemap GIS Office是一個全面且易于使用的國產化基礎軟件,為用戶提供數據處理、編輯、數據分析、集成以及可視化呈現的綜合數據集平臺。支持上百種數據格式:shp/kml/kmz/dwg/dxf/gpx/csv/excel/txt/tiff/geotiff/osgb/mbtiles/tiles等,對數據流轉、嵌入、融合、以及更多地為用戶提供數據的增強處理及多種分析工具。在不同場景不同行業下支持坐標系轉換CGCS2000/WGS84/Xi’an80/Beijing54/UTM等多種投影互轉互換、支持專題地圖、大數據加載、航拍影像、矢量數據、柵格數據的導入導出、瓦片切片及地圖服務發布。

了解詳情>>